这个季节,舒爽的事情,莫过于大汗淋漓之后,一杯碳酸冷饮下肚,冰爽的感觉由内而外散发,每个毛孔都能感到暑热正在离自己远去,如果还能躺在沙发上,扒拉着手机,再吹着二十度的空调,触手可及的地方还摆着一盘甜点,这感觉,免费去三亚都不换……

但是,想忍不住出来煞一下风景,这种让人欲罢不能的舒爽生活,其实对头发健康暗藏着不少杀机,其中令头发“闻之色变”的莫过于甜甜的碳酸饮料和甜点,它们的甜通常都离不开一种人工甜味剂——阿斯巴甜(Aspartame),恰恰是这种甜味剂,在国外一些研究者眼里,被叫做“甜蜜的毒药”。

阿斯巴甜是一种人造甜味剂,由两种氨基酸化合而成,不含热量却甜味爆棚,甜度几乎是蔗糖的200倍,因此被广泛用于各种食品和饮料,我国也在1986年使用阿斯巴甜,不过,阿斯巴甜从出现到被国际通用这段路程走得无比坎坷,又令人费解。

1974年阿斯巴甜被FDA批准使用到食品中; 1975年被FDA撤销,并禁止使用; 1981年6名FDA的科学家又联名倡议重新使用阿斯巴甜; 1983年FDA批准其使用到碳酸饮料中; 1991年美国国立卫生研究院发出阿斯巴甜毒性警告,并附上其160多种身体伤害; 1992年美国空军禁止飞行员饮用含有阿斯巴甜的饮料; 1993年FDA通告禁止阿斯巴甜被加热到30摄氏度以上; 1994年美国健康与人类服务部发布了阿斯巴甜引发的88种健康问题; 1996年在美国总统的敕令下,阿斯巴甜被用于所有需要甜味的食品中。

一波三折的经历,注定阿斯巴甜不是一盏省油的灯,在这个跨度二十多年的批准过程中,美国糖尿病协会曾起诉阿斯巴甜的生产厂家G•D•Searle,起诉原因是该公司弄虚作假,隐瞒了一份阿斯巴甜伤害健康的研究记录,并贿赂FDA的管理者使其被批准,只为了达到为自己赚钱、为国家赚税的目的。

美国一位作家曾专门为这个又荒诞的批准过程写过一本书,名为《The Hundred year lie》(百年谎言),称其是一个为了赚钱欺骗了整个世界的巨大谎言,甚至还有一些国外的网友因此表示再也不要相信FDA。

姑且不论这些质疑的真实性,因为事实上,阿斯巴甜迄今为止,除了对苯丙氨酸过敏人群表现出了直接身体伤害以外,并没有规模化的导致大批量健康受损的状况出现,不过,这并不能证明我们可以肆无忌惮的食用它,经过统计,发现国际上的关于阿斯巴甜对健康的伤害,主要有以下几个方面:

1/ 潜移默化的“甜蜜”伤害

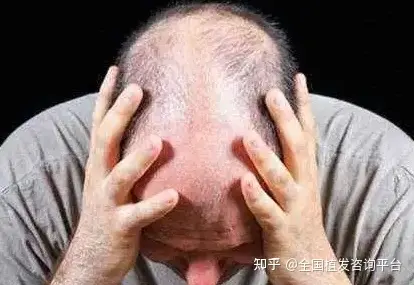

脱发

国外猎奇网站Snopes的David Mikkelson曾专门就阿斯巴甜对身体的危害做过科普�

长期食用含有阿斯巴甜的食物,会造成糖消耗失控,进而导致脂肪增多,同时引发体内钙质的流失,并造成钙吸收率下降,且这是一个长期潜伏的身体状态,久之会造成骨质疏松、牙齿、头发指甲健康度下降,表现出来的状况就是发质受损,加剧雄脱或呈遍布整个头顶的头发稀疏。

毒性代谢物影响视力

阿斯巴甜被加热超过30摄氏度之后,会分解出甲醇,进而在身体中被氧化成甲醛、甲酸,甲醛是一种对视神经细胞影响巨大的物质,虽然很多食物都能在身体中代谢出甲醇,但阿斯巴甜是一种能单独分解出甲醇的物质,因此相比其他食物,它的影响更大。

亚利桑那州大学营养实验室的主任伍德罗•C•蒙特博士曾专门研究过这个问题�

造成依赖性并引发抑郁

阿斯巴甜受热分解出的天门冬氨酸对神经细胞有很强的刺激性,且并不容易被代谢出去,会因此引发对此类食物的依赖性,并且另一种产物苯丙氨酸会对15%的引发抽搐或脑部伤害,还能对正常人群造成血清素含量减少的后果,导致抑郁症的产生。

2/ 如何避免阿斯巴甜式伤害?

少吃

要想人不知除非己莫为,杜绝食物伤害也是如此,要想不受伤害,必须管住口腹之欲,在很多乳制品、糖果、巧克力、胶姆糖、餐桌甜味剂、保健食品、腌渍物和冷饮制品中,阿斯巴甜的含量都是很高的,尽量少吃,如果实在想吃,一定要选择正规品牌有“食”字认证的,因为不正规的小厂家、作坊,为了追求口感,很难准确控制阿斯巴甜的加入量。

适时补充矿物质、蛋白质、维生素

阿斯巴甜虽然是为食物服务的,但它恰恰会使身体难以吸收食物中的营养物质,如果发友们对阿斯巴甜类食物依赖较重的话,一定要适时、规律的补充矿物质、蛋白质和维生素,可以采取膳食补充剂的方式来实现,同时,膳食补充剂对发质的维护也有积极作用。

用天然甜食代替

适当的甜食对精神的愉悦有帮助效果,很难去摆脱,我们可以选择更为健康的甜食去代替阿斯巴甜类食物,如使用植物糖、蜂蜜等天然甜食喂饱口腹。

有一句话很多发友都知道,脱开剂量谈毒性都是耍流氓,阿斯巴甜同样适用,但是由于目前阿斯巴甜用处极为广泛,饮料甜点无处不在,世卫组织曾发通告称每天摄入的阿斯巴甜质量不宜超过7.8mg,也就是8瓶500ml可乐的量,看似很难做到,但如果加上日常所吃的工业加工食物,阿斯巴甜摄入极易超过这个临界值,再加上阿斯巴甜的伤害性一直饱受争议,“君子不立于危墙”,既然不确定它能带来哪些更大的伤害,还是积极保持适当距离为好。