头发对于我们来说,是不可或缺的存在,不仅可以保护头皮,还给我们的形象增添了不少光彩。

正因如此,脱发才会如此让人烦恼,每个脱发人都想让自己的头发早点长出来。

但偏偏就有一些人,似乎是不想长头发,看到头发就想拔,直到把自己薅秃也很难停手。这到底是怎么一回事呢?

今天我们就来讲讲这种和头发有关的怪病——“拔毛癖”。

“拔毛癖”是什么?

拔毛癖是一种心理疾病,在DSM-5(美国《精神疾病诊断与统计手册》第5版)中将拔毛癖归属为强迫症及相关障碍。

以慢性地、重复地拉拔身体的毛发为特征,通脱拔毛发的部位包括头皮、眼睫、眉毛、腋下、身体和公开区域等;常与焦虑,抑郁以及其他躯体相关重复行为同时存在。

拔毛癖的症状最先可能在童年或者青春期时期出现,发病时间最早可以到1岁,最晚可以晚到中年,平均年龄在9-13岁左右。

拔毛癖的患者遍及各年龄层,女性患者较多,占到70%-93%左右。未成年人中,患有拔毛癖的男女比为1∶1,然而成年后,女性确诊为拔毛癖的人数更多。

Rebecca Brown就是一个拔毛癖患者,她会不断想拔除身上毛发却不知道怎么回事,直到12岁父母才发觉这似乎是一种病。

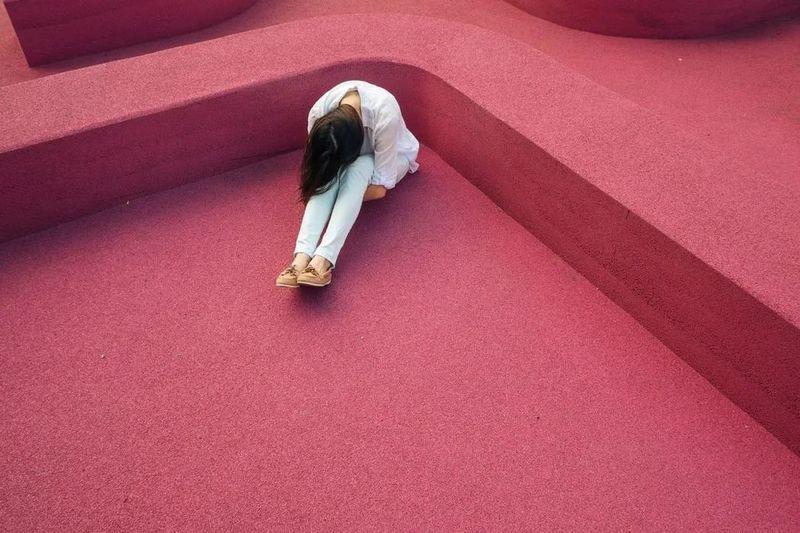

Rebecca知道自己生病后非常受打击,因为这样的病会让她不停拔头发,直到拔成一个东少一块、西缺一块的秃头!她也因此情绪低落,变得抑郁。

拔毛癖患者一个很显著的特征是:在拔掉一根毛发之前或者当试图抵抗拔毛冲动时,会产生一种紧张和压抑感,而当毛发被拔出来以后,他们会立刻感到愉悦、满足。

而且,部分拔毛癖患者还会隐瞒自己的拔毛行为,或者通过发型、帽子等来掩饰。还有一些患者由于病情较轻,认为这只是一种习惯。

但如果是比较严重的拔毛癖,就会对正常生活造成困扰,甚至演变为见到别人的头发也忍不住去拔,或是吃自己拔下来的头发(食毛癖),然后面临胃肠梗阻、腹膜炎,极少数情况下还会导致死亡。

导致拔毛癖的原因

那么,导致拔毛癖发生的原因是什么呢?

1、心理压力

导致拔毛癖发生的关键在于心理因素,一般拔毛癖患者发病前多有导致情绪不稳的诱因。

尤其是童年或青春期时,缺少父母陪伴,或遭遇老师父母打骂等,很容易造成儿童心理出现问题,导致拔毛癖的发生。

压力也是拔毛癖的一项重要成因。有些患者在压力低的环境里不会表现出拔毛行为,而离开压力低的环境之后,症状又会复发。

2、好奇模仿

儿童也很容易因为好奇模仿而造成拔毛癖,出于好奇去拔自己的毛发玩,或模仿动物等,长期养成习惯、不自觉进行拔毛行为。

3、遗传基因

另外有研究表明,拔毛癖和遗传基因也有关系。

在一项研究中,被怀疑会引起拔毛癖的基因注射到实验用小鼠体内后,小鼠就开始做出拔除自己和笼内其他小鼠毛发的强迫行为。这显示拔毛癖可能是基因造成的,并且会代代相传。

拔毛癖虽然看似影响不大,但它可能会导致其他躯体并发症或心理障碍,有研究发现,该病患者伴发抑郁症和焦虑症的终生患病率分别为55%和57%。

因此,拔毛癖对人的生理和心理都有严重影响,且随着时间拖长,病情也会逐渐加重,及时采取措施,进行有效治疗是十分必要的。

拔毛癖的治疗方法

拔毛癖的治疗方法主要有以下这几种:

1、心理治疗

“心病还需心药医”,因此要治疗拔毛癖,就要找到导致患者发病的心理诱因,从而对症解决,严重者需要借助心理医生的帮助,接受心理咨询等缓解症状。

除了进行心理治疗外,还要加强家庭治疗。

尤其是儿童因父母产生的拔毛癖,父母要更加重视自己对孩子的影响,多给予理解关爱,在拔毛癖出现时不要责备孩子,以免加重病情。

2、行为治疗

有研究显示,有效的行为训练对于拔毛癖的治疗效应更高。

首先要对自己的拔毛行为有所知觉,并记录下来自己每次拔头发的时间、拔头发之前的行为及心情,行为结束后的感受等。

或在产生拔毛冲动时,选择一个动作或行为代替,比如握拳,抓球等,让自己的手没办法去拔头发。

3、药物治疗

此外,还可进行药物治疗,通常可以选择小剂量氟哌啶醇1-2毫克,每天1-2次,但要在医师观察下服用。

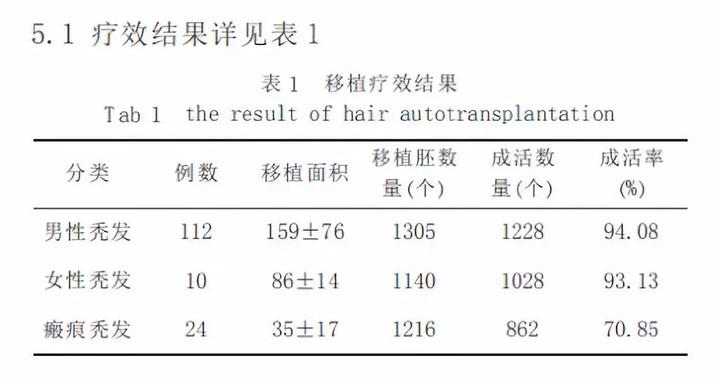

如果因为拔毛行为导致毛囊坏死,也可选择植发进行弥补和改善,以免患者产生自卑情绪,进一步加重拔毛癖的发展。

前文的Rebecca,后来下定决心打败病魔,走出阴影,于是开始用相机记录自己每天的模样,分享自己的心路历程,最终成功战胜了拔毛癖,还帮助了很多有同样问题的人。

所以,当出现任何问题时都不要给自己太大的压力,要接纳自己,给予自己积极的心理暗示,只是一点小问题,完全可以解决。

脱发也是同样道理,很多人越是不想承认自己脱发,每天陷在焦虑中,反而导致问题越来越严重,认识它、接受它,才能用正面态度去解决它。