古人有云,身体发肤受之父母。

可见头发对于古代人是多么重要的存在。

无论是从古流传至今的书画还是现代的影视中,古人无论男女都是乌黑长发飘飘欲仙。

人们评判美人的标准也包括了头发,《诗经·鄘风·君子偕老》载:“鬒发如云,不屑髢也。

传闻汉武帝皇后卫子夫当年就是因为一头秀发犹如黑色的瀑布一样,闪闪发光,一下子吸引住了少年天子的目光,进而受宠继而当上皇后。

如果没有浓密的头发怎么办,难道就天生和美无缘?

没关系,头发不够假发来凑,智慧的中国人很早就有了佩带假发的习惯,起初为上层社会女性的饰物,加于原有的头发上,令其更浓密,也更加容易造型,后来渐渐在平民中间流行起来,成为妇女装饰常用之物。

为什么古代人如此钟情头发,对头发的爱惜程度甚至超过了身体的其他部分呢?

这还要从头说起。

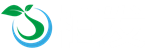

古代中医管头发叫“血余”,认为“发为血气之余”,《黄帝内经》也把头发和人的“血气”联系起来:人在七八岁左右时因肾气盛而“发长”,到了三十岁左右因肾气实而“发长极”,四十岁左右则因气血渐虚而“发始堕”,五十岁以后因肾气衰而“发始白”。

说的是头发的生长源于气血的滋养,气血旺盛则头发生长正常,气血不足则不能上达头部而致发白易落。所以你身体健康不健康,大家从你的头发一眼就能看出你的身体状况。

正因为头发对人的重要程度,所以古人发明了专门针对人体毛发的刑罚——髡刑,就是剃光犯人的头发和胡须,达到羞辱的目的。而在清朝,因为满族为了统治需要汉人的降服和归化,强行剃发易服,而造成了大规模的屠杀和反抗。

头发还被古人看成是人的替身,小说里经常可以看到角色把别人头发偷偷取来作法,可以诅咒那个人生病甚至暴亡。

曹操曾割发代首来示意自己已受到刑罚。

割发代首

宋代的《云笈七签》还要求,梳头时掉落的头发、剪掉的指甲都要埋起来,《礼记?士丧礼》也规定:死者的头发或埋入土坎,或盛进小囊、放进棺椁里。

正因为有这样的理念,所以西游记里才有孙悟空拔根汗毛便能变出无数分身。

无独有偶,西方也有相似的传说。

圣经里有一名大力士参孙,既能徒手杀狮子,又能同时抵御千人。被他的敌人买通他的情妇,趁他睡觉之时剃光他头发,他瞬间变得像普通人一样脆弱,被人轻松制服。

古希腊传说,墨伽拉国王尼索斯头上有一绺金色的头发,这绺维系着他的生命。而尼索斯的女儿爱上了父亲的仇人。于是她在父亲熟睡时割掉了他的金发,尼索斯当场殒命。

古希腊还有类似传说,普特锐劳斯是海神波塞冬的孙子,拥有一根波塞冬赐给他的金发,只要金发还在他就是不死之躯。

估计会有人问,古人不能理发,岂不是个个头发会像李白一样白发三千丈?

再回到开文第一句话,全句是“身体发肤受之父母,不敢毁伤,孝之始也。”记住,不是不能动,只是不能毁伤,日常的修剪是允许的。所以专职的理发师在汉代就已经出现了。《颜氏家训·勉学》说南朝梁的贵游子弟“无不熏衣剃面”。到宋朝时候,理发业已比较发达,甚至私家理发业都形成了规模。宋洪迈《夷坚志》卷十二《成都镊工》:“政和初,成都有镊工,出行尘间,妻独居,一髯髻道人来求摘须毛,先与钱二百”。

古人对头发的重视,还体现在生活的方方面面,比如对年龄称呼,比如垂髫,专指儿童,因为小孩子不束发,头发自然下垂。除了垂髫外,还有总角、束发、弱冠、及笄、黄发等,都代指人生不同阶段。

头发还用来抒发个人的情感,比如子女出嫁时,母亲多会为女儿亲自梳头,并说上祝语——一梳梳到尾,二梳白发齐眉,三梳儿孙满地。

男子女子出家,都必须落发。因此,“落发出家”也就意味着本人有决心想斩断红尘,皈依佛门,不然,即使入得了佛门,也难六根清净!

唐代大才子李白也留下了脍炙人口的 “白发三千丈,缘愁是个长”、“明朝散发弄扁舟”来抒发自己的情感。

连夫妻之间的深切感情也和头发有关,“结发为夫妻,恩爱两不移。生当复来归,死当长相思。”

所以,说了那么多,本文的意义了解一下~

不要再说什么脸好看,脸好看也要我们头发撑着啊。作者:九丫